Wenn kurz vor Görlitz an der Grenze zu Schlesien das Land mit sanften Hügeln zu hüpfen beginnt, da beginnt der Rhythmus der Natur um mich, aus der mein Wesen in Jahrhunderten sich geformt hat.

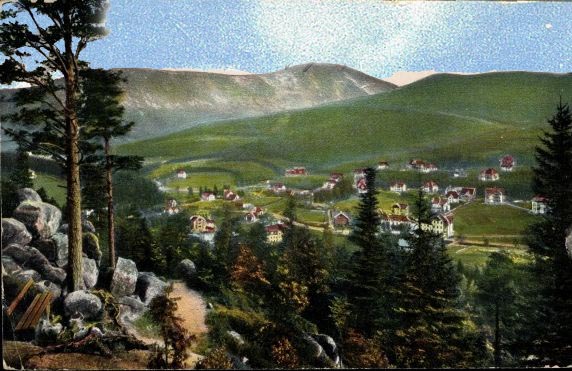

Wenn kurz vor Görlitz an der Grenze zu Schlesien das Land mit sanften Hügeln zu hüpfen beginnt, da beginnt der Rhythmus der Natur um mich, aus der mein Wesen in Jahrhunderten sich geformt hat. Genau wie der aus Hügeln in Höhen, aus Höhen in Hänge, aus Hängen in Berge, aus Bergen in Gipfel sich wandelnde Aufbau der Heimaterde sich hier vollzieht, genau so musiziert auch meine Seele am Klavier, ach, manchen Winterabend fern in der Ebene - Und alles ein wenig lieblich, ein wenig gelassen, ein wenig verspielt und verträumt.

Wenn man in den Tälern und diesen gesegneten Fluren des Riesengebirges und an seinen brausenden Wasserfällen sowie wallenden Silberbächen, rastet und ruht, Buchenhaine und die Föhrenwälder durchwandelt die gehüllt sind in phantastische Nebelwallungen und plötzlich Sonnenstrahlen die unbeschreibbare Sicht auf die Gipfel freigeben dann kann es einem schon wundersam passieren das ihm der Gott des Berges holde Märchen -ernste und heitere - zuflüstert

Wenn man in den Tälern und diesen gesegneten Fluren des Riesengebirges und an seinen brausenden Wasserfällen sowie wallenden Silberbächen, rastet und ruht, Buchenhaine und die Föhrenwälder durchwandelt die gehüllt sind in phantastische Nebelwallungen und plötzlich Sonnenstrahlen die unbeschreibbare Sicht auf die Gipfel freigeben dann kann es einem schon wundersam passieren das ihm der Gott des Berges holde Märchen -ernste und heitere - zuflüstert

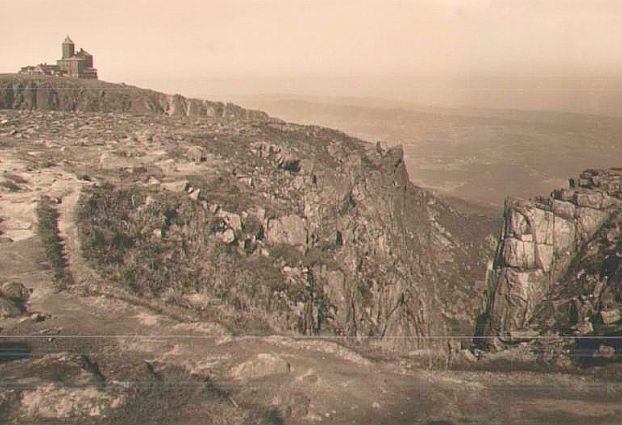

In ewiger Freiheit und Wahrheit ragt das gewaltige Urgestein seit Jahrtausenden seine kühnen Häupter in den lichten Äther empor, in altersgrauer Zeit wohl trotzige Feldkolosse, nun gewaltige Trümmerkegel, die Walstatt der Riesen.

Und dennoch: Welche herrliche Größe in den Ruinen des ältesten Aufbaues auf unserem Erdballe !

Und ein bißchen Dunkel in Waldwinkeln, und ein bißchen Kichern in Bergbächen, und ein bißchen Knurren im Höhenwind - ja, das ist mein Böheim, mein Schläsisch Land. Wie herrlich ist es, empor zu schreiten, immer weiter empor, empor - - siehst du die Schönheit der Tannen, die Silberseligkeit des Bergwassers, hörst du den Kuckuck rufen ?

Ja, ich höre ihn, ja, ich sehe, ja ich liebe dich, herrlicher Bergwald, der du mich hinaufgeleitest und mir Schritt für Schritt schwer machst, aber auch Schritt für Schritt wird das Schwere leichter !

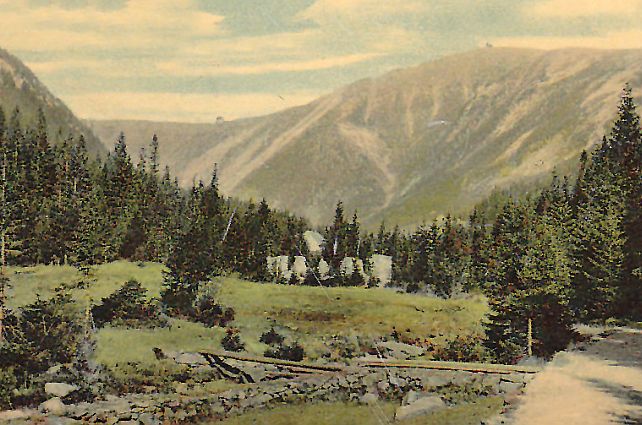

Mit zauberischer Macht zieht es den Wanderer an in den Bereich der Berge zu kommen und die Wunder zu erforschen, die in seinen heimlichen Tiefen und Höhen verborgen sind.

Mit zauberischer Macht zieht es den Wanderer an in den Bereich der Berge zu kommen und die Wunder zu erforschen, die in seinen heimlichen Tiefen und Höhen verborgen sind.

Schon hat sich ein starker, fester Takt in meinen Beinen gefunden, schon eine Gelassenheit, es würde alles werden mit der Zeit, schon hängt die Nase nicht mehr ächzend am Boden, sondern frei den Blick hinan atmen die Lungen die leuchtende Morgenluft, harzduftig, vom Bergwind gewiegt. Seid mir gegrüßt, ihr immergrünen Schwestern am Weg !

Nun erkenne ich euch wieder ! Nun weiß ich aus den Wanderungen der Jugend, jetzt kommt eine Wegegabelung, jetzt kommt eine kleine Felsennische, in der eich einmal als Knabe gerastet, eben so gezwickt und gezwackt von den Tücken der steilen Steigung - und jetzt dauert es nicht mehr lange, da erscheint die herbe Matte, auf der eine Baude ragt mit den ernsten geraden Linien der Berghütten, wetterhart vernagelt und verrammt.

Dort wo in jenen Fernen einer nicht gekannten ahnungsreichen Fabelwelt einem schon als Kind Rübezahls Märchen geklungen und wundersame Weisen ertönten verlangt die Sehnsucht dieses Riesengebirge, dieses Gebiet mit beeindruckenden Zeugen einer jahrhundertealten wechselvollen Geschichte. nach unvorstellbarer Erfüllung.

Dort wo in jenen Fernen einer nicht gekannten ahnungsreichen Fabelwelt einem schon als Kind Rübezahls Märchen geklungen und wundersame Weisen ertönten verlangt die Sehnsucht dieses Riesengebirge, dieses Gebiet mit beeindruckenden Zeugen einer jahrhundertealten wechselvollen Geschichte. nach unvorstellbarer Erfüllung. Nicht minder, als die mit den Reizen der Poesie umgebenen Stätten der Natur, haben historische Tatsachen dazu beigetragen dem Riesengebirge den Reiz der Romantik zu verschaffen.

Und siehe, da tut sich der Wald auf und die letzte Steile bis zur Baude ist auch unter den schon eingeleierten fröhlich schreitenden Füßen dahingeschwunden. Schon einkehren ? Nein, weiter. Auf den Kamm ! Das Licht der Höhe ruft zu sich empor.

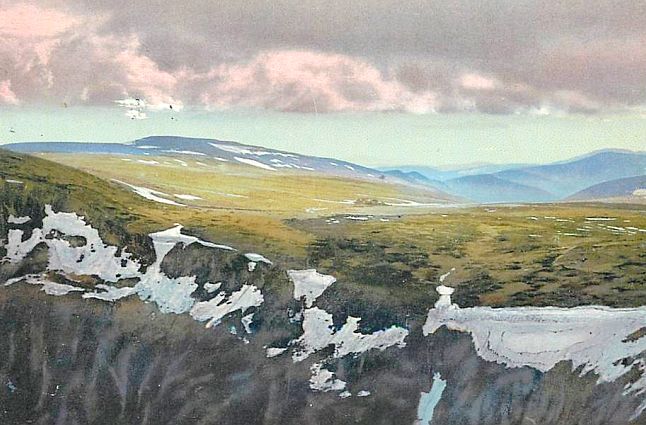

Bis an die Schwelle des Hochsommers leuchten hier die Schneefelder zu Tal, und wild zernagte Felswände, die viele hundert Meter steil abstürzen, geben dem Aufschauenden auf der Kesselsohle wie dem Hinabblickenden auf dem Kamme überwältigende Eindrücke von den zermahlenden und gestaltenden Kräften der erhabenden Natur.

Bis an die Schwelle des Hochsommers leuchten hier die Schneefelder zu Tal, und wild zernagte Felswände, die viele hundert Meter steil abstürzen, geben dem Aufschauenden auf der Kesselsohle wie dem Hinabblickenden auf dem Kamme überwältigende Eindrücke von den zermahlenden und gestaltenden Kräften der erhabenden Natur.

Steigen wir in den uns erwartenden Glanz hinauf, sei es nun als einzelner einsamer Wanderer oder sei es in Begleitung vertrauter Wanderkameraden. Jeder aber wird sein Herz offen haben für das kommende Erlebnis, das sich ihm schon am Anfang seines Emporsteigens mit den rauschenden, weißschäumenden Bergwassern verkündet.

Wieder einmal oben ! Hier lebe ich ganz ! Hier bin ich bei mir. Hier - ja, in diesem Sturm, in diesem Wolkenwust auf steinigem Pfad, zwischen niedrigem, fahlgrünen Gestrüpp, aber in meinem Rücken den eroberten Berg wissend - Wälder unter mir, Türme und Städte unter mir, die Ebene und die Menschen unter mir, und dies nicht mit dem Flugzeug, sondern mit eigener Kraft Schritt für Schritt geschafft - das ist die Freude des Bergsteigers !

Wieder einmal oben ! Hier lebe ich ganz ! Hier bin ich bei mir. Hier - ja, in diesem Sturm, in diesem Wolkenwust auf steinigem Pfad, zwischen niedrigem, fahlgrünen Gestrüpp, aber in meinem Rücken den eroberten Berg wissend - Wälder unter mir, Türme und Städte unter mir, die Ebene und die Menschen unter mir, und dies nicht mit dem Flugzeug, sondern mit eigener Kraft Schritt für Schritt geschafft - das ist die Freude des Bergsteigers ! Wolken kommen und hüllen dich ein, nehmen das Tal. Der Wind wird zum Sturm. Er orgelt. Zu beiden Seiten Knieholz. Als wärest du König geworden durch den Emporstieg, und der Hochwald, der auf deine schweißgetränkte Wanderung herniedersah, er liegt dir nun demütig zu Füßen.

Was gibt es schöneres für einen Wanderer nach mühevollen Aufstieg dann auf dem Kamm hoch oben unter der Sonne zustehen. Ein Blick ins weite, weite Tal.

Man kennt das Tal mit seinen Dörfern aus seinen Jugendjahren, mit seinen Laub- und Mischwäldern und empfindet tief im Herzen: Die Welt da unten und ich über ihr .

Schön ist jede Stunde, in der man vom Kamm herniedersehen kann in das große Tal unten, über Hänge und Wälder hinweg, oder in der man liegen kann, lange und wunschlos, mit dem Rücken auf der grasigen Erde und über sich nichts als den endlosen, durchsonnten Himmel.

Schön ist jede Stunde, in der man vom Kamm herniedersehen kann in das große Tal unten, über Hänge und Wälder hinweg, oder in der man liegen kann, lange und wunschlos, mit dem Rücken auf der grasigen Erde und über sich nichts als den endlosen, durchsonnten Himmel. Hier offenbart sich am umfassendsten dieses fast unergründliche, Welle um Welle aufwerfende Wäldermeer, in dem die Siedlungen als kleine Inseln vom Auge kaum beachtet werden

Kein Menschenlaut dringt hier herauf, nur das sanfte ab- und anschwellende Wipfel rauschen, das traumversunkene Raunen der Wälder geht ohne Unterlaß. Die Bäume der Nähe, die einseitig gekämmten, die zerzausten, die trotzig sich behauptenden Wetterfichten, sie sprechen auch in der Ruhe eines selig verklingenden Abends die Sprache des Sturmes

Aber wer wollte mit wenig Worten die Vielfalt dieser zeitlos wesenden Wälder kennzeichnen?

Wielviel Geheimnis dämonischer Macht, wieviel kaum ergründete Eigenart umhegen Sie! Um gigantische Felsgruppen spinnt Jahrhunderte alte Sage.

Aber wer wollte mit wenig Worten die Vielfalt dieser zeitlos wesenden Wälder kennzeichnen?

Wielviel Geheimnis dämonischer Macht, wieviel kaum ergründete Eigenart umhegen Sie! Um gigantische Felsgruppen spinnt Jahrhunderte alte Sage.Verborgen im Bergwald breiten sich vom Knieholz durchwucherte Moore aus, durchzogen von der braunen Klarheit der Lachen und Bäche. Aus schwellenden Moos- und Graspolstern ragen Gruppen von Schirmfichten mit tiefdunklem Nadelgrün ernst ins lichte Blau des Himmels, in dem hochgetürmte Wolken still zu stehen scheinen.

Wo die Berge von Wolken umflogen

und der Sturm sie oft heulend umbraust

Die Täler von stürzenden Bächen durchzogen

In den Wäldern es flüstert und rauscht

Wo sich mächtige Felsen türmen

das das Auge sie schaut wie gebannt

Seid mir gegrüßet ihr herrlichen Berge

Seid mir gegrüßt in meinem Böhmischen Gebirgsland

und der Sturm sie oft heulend umbraust

Die Täler von stürzenden Bächen durchzogen

In den Wäldern es flüstert und rauscht

Wo sich mächtige Felsen türmen

das das Auge sie schaut wie gebannt

Seid mir gegrüßet ihr herrlichen Berge

Seid mir gegrüßt in meinem Böhmischen Gebirgsland

Man ist gerührt von den sprudelnden Quellen die aus dem Innenreich des Berges als Rinnsal sprudeln um dann als rauschender Wasserfall am steinigen Hang in die Tiefe zu stürzen.

An den Schlünden der Schneegruben hielt ich Rast. Die Wolken zerflogen ein wenig, und dann und wann tat sich in jähem Absturz das Agnetendorfer Tal auf.

An den Schlünden der Schneegruben hielt ich Rast. Die Wolken zerflogen ein wenig, und dann und wann tat sich in jähem Absturz das Agnetendorfer Tal auf. Unwirklich, fast theaterhaft lag der Schnee im Grunde des Kessels. Und die Schlucht zog den Blick herab. Und die Seele mit. Sinken, sinken - das war nach dem Empor ebenso verführerisch wie das Steigen. O wilder Wechsel der Gefühle des Bergwanderers.

Die Natur hat hier Kontraste geschaffen, wo das Erhabene und Gewaltige sich vereinigt mit dem Lieblichen und Schönen zu einem Bilde von romantischem Reize.

Aus den Tiefen der Gründe steigen zur Abendstunde die Nebel sanft empor. Aus dem weißen Dunst lösen sich Gestalten jung und schön, angetan mit langen Schleiern und luftigen Gewändern; immer höher schweben sie getragen auf weißem Wolkengebilde bis an den Rand der Schneegruben; schon strecken sie die Arme aus nach dem einsamen Wanderer dort oben und drohen ihn mit sich zu ziehen in die Tiefe, da leuchtet noch zur rechten Zeit ein Strahl der untergehenden Abendsonne hinein in den dichten Nebelschwaden, ein rosiger Schimmer umfließt die Wolkengebilde, bis der Spuk zerfließt und der Kamm des Gebirges erglüht im Strahl der untergehenden Sonne.

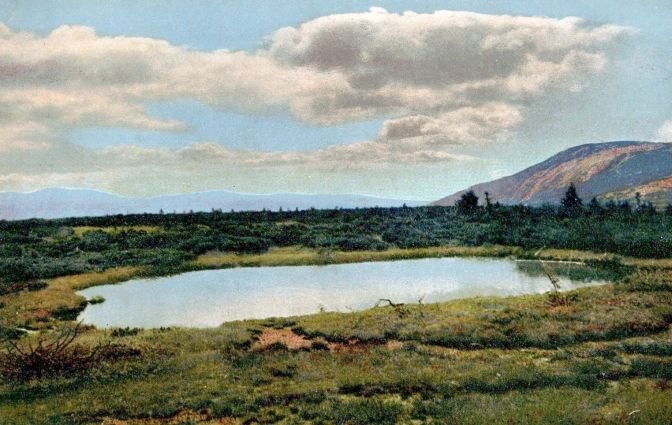

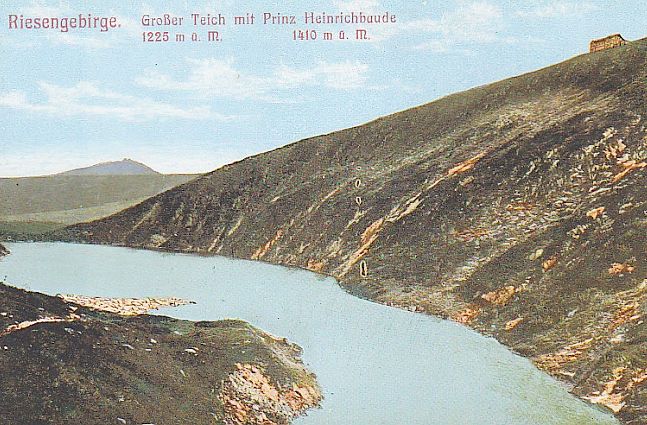

Drüben hintern Berge liegt der große Teich. Aus der regungslosen Wasserfläche ragen die Felsen schroff empor, lose Steine und wildes Geröll bedecken die Ufer.

Drüben hintern Berge liegt der große Teich. Aus der regungslosen Wasserfläche ragen die Felsen schroff empor, lose Steine und wildes Geröll bedecken die Ufer. Alles Leben scheint hier ausgestorben, nur graugrüne Flechten bedecken die Steine und dürftige Gräser suchen sich aus Geröll und den Spalten der Felsen mühsam einen Weg zur Sonne.

Auf der dem einsamen Ort umgebenden Stimmung haftet der Zauber der Romantik. Die Sagen von dem in der Tiefe ruhenden Feenschlosse, von den verzauberten Nymphen und Nixen, die zur Mitternacht aus dem Wasser steigen, haben hier eine bleibende Stätte gefunden.

Tief durchatmend und die Arme dorthin ausbreitend nach den gewaltigen Bergen des Heimatlandes, nach den Riesenwächtern unseres Böhmens gibt es nur eines festzustellen das man Herz und Seele dem Riesengebirge verschrieben hat !